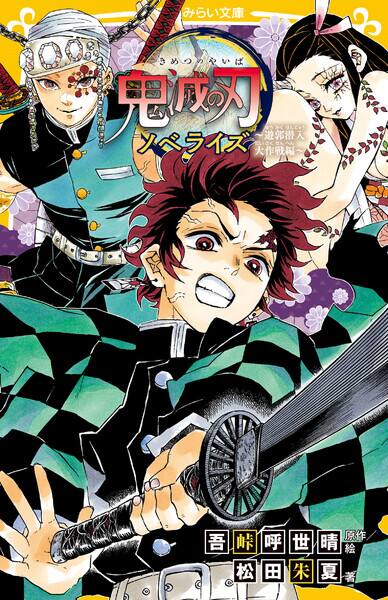

今回は『鬼滅の刃』に登場する鬼、上弦の陸(ろく)・

妓夫太郎(ぎゅうたろう)と堕姫(だき)について、

ふたりの関係・能力・過去・見どころを徹底解説します!

🩸上弦の陸とは?

鬼の頂点である鬼舞辻無惨(きぶつじ むざん)が直々に血を分け与え、

特別な力を授けた最強の十二体の鬼のことを「十二鬼月」と呼びます。

階級は上下に分かれています👇

| 階級 | メンバー数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 上弦(じょうげん) | 6人 | 数百年生きた精鋭。柱クラス以上の力 |

| 下弦(かげん) | 6人 | 若い鬼。実験的・使い捨てに近い扱い |

上弦の陸は、妓夫太郎と堕姫の兄妹2人で1体で構成されており、

上弦の鬼の中で最下位ながら非常に強力な鬼です。

同時に倒さなければ再生してしまうという厄介な敵です。

🌸堕姫(だき)プロフィール

-

本名:梅(うめ)

-

鬼名:堕姫(だき)

-

声優:沢城みゆき

-

人間時代の職業:遊女

-

血鬼術:帯(おび)を操り刃物のようにして切り裂く『八重帯切り』

堕姫は遊郭の人気花魁 (蕨姫) として人間社会に紛れ込みながら、

人間を捕食する鬼です。

特徴的なピンクの帯は攻撃だけではなく、

人を閉じ込めて“保存”できるという「食料庫」の役割もあります。

性格は独善的でわがままで、子どもっぽい一面もあり、

気に入らないことがあるとすぐ暴力をふるいます。

7人の柱を喰らい無惨からは、期待していると一度評価されるも、

「頭悪い子ども」と見下されています。

人間の頃の名前、「梅」は母親がかかっていた病名

・梅毒から名付けられました。

🩸妓夫太郎(ぎゅうたろう)プロフィール

-

声優:逢坂良太

-

武器:鎌(かま)状の血の刃

-

血鬼術:毒を含んだ血の鎌を生成し、自在に操る

『飛び血鎌』『円斬旋回飛び血鎌』

妓夫太郎は傷だらけの肌で斑模様があり、

緑色の髪をひとつに束ね、特徴的な歯並びを持っています。

腕や胸襟以外は痩せています。

お腹が空くと虫やネズミを食べていました。

性格は粗暴な口調と嫉妬深いですが、

妹・堕姫を何よりも大切にし、兄妹愛を持つ鬼です。

普段は堕姫の中にいて、いざという時背部から登場します。

さらに、堕姫に左目を貸すことで遠隔操作が

可能になり、堕姫を操ることができます。

15人の柱を喰らいました。

🕯️兄妹の悲しい過去

妓夫太郎と堕姫は、元々は人間の兄妹でした。

江戸時代、遊郭の最下層で生まれました。

貧しく、身なりの汚さから蔑まれる存在でした。

一方の妹・梅(堕姫)は美しく生まれ、

それが妓夫太郎の誇りでした。

ある日、梅が侍の目を刺して殺してしまい、

焼き殺されかけるという悲劇が発生しました。

瀕死の妹を抱えた妓夫太郎も斬られ、

地獄のような中で出会った鬼・童磨(上弦の弐)に

血を与えられて鬼化します。

⚔️遊郭編での戦い

登場は「遊郭編」

炭治郎・善逸・伊之助・音柱・宇髄天元が共闘する激闘。

妓夫太郎は毒の血鎌で宇髄を苦しめ、

堕姫は帯で炭治郎たちを翻弄。

兄妹の連携は圧倒的で、上弦の強さを初めて実感する戦いとなりました。

しかし、炭治郎と仲間たちの絆と覚悟により、最終的に兄妹は討伐されます。

🔥1. 戦いの結末

炭治郎たちの壮絶な死闘の末、

堕姫は首を斬られ、妓夫太郎も斬首されます。

二人は致命傷を負いながらも、

なお互いを思い出すように最期の言葉を交わすのです。

堕姫は「お兄ちゃんのせいだ!」と泣き叫び、

妓夫太郎も「お前さえいなければ・・」と激しい言い争いになります。

しかし、2人とも本心ではありません。

堕姫は死の恐怖と悔しさに耐えきれず、

子どものように感情をぶつけているだけでした。

💧2. 地獄での再会

首を斬られた後、二人は黄泉の世界で再会します。

人間の頃の姿になった堕姫をみて、

妓夫太郎は「俺なんかと一緒にいると不幸になる」と

突き放そうとします。しかし堕姫は涙を流しながら、

「離れない!一緒に行く!」

と言って兄の後を追います。

妓夫太郎は過去を思い出し、

妹を背負って地獄の炎の中へ歩いていくのです。

この最期のシーンの堕姫(梅)のセリフや泣き声、

妓夫太郎の過去に梅に言ったセリフなどが相まって

涙があふれ出てきます。

アニメで観た方、原作で読んだ方はもう一度、

まだ触れていない方はぜひ、この感動シーンを見て欲しいです!

📚お得に読むならこちら!

『鬼滅の刃』遊郭編(第8〜11巻)は以下で読めます👇

-

🔥 Amebaマンガ:最大100冊まで50%還元

-

📘 ebookjapan:PayPay還元あり

-

📱 コミックシーモア:1巻無料キャンペーンも開催中

🩸まとめ:鬼であっても「絆」は消えない

妓夫太郎と堕姫は、“鬼”でありながらも“人間らしい愛”を最後まで貫いた兄妹。

彼らの物語は、鬼滅の刃が描くテーマ──

「誰もが、誰かのために生きたかった」

を最も深く体現しています。

コメント